【教える・導く について】

「教える」「導く」などについて@sheekai626さんの投稿をみて色々と思い巡らせた。

“コントロール”に対して過剰に反応する僕も、

「教え」「導き」などについては、目にしたときアンテナが立つことが多い。

はるか遠い昔から、奴隷精神を植え付けられてきた僕ら。

ほぼもれなく現代人は「教え」「導き」などについて、ニ極の上下関係のイメージ図式が根付いていると思う。

そこに少し付け加えて、例えば

「任意的な”教え”」、「任意的な”導き”」

としたら、強制・方向づけ・コントロールを感じなくなるだろうか?

任意的教え、任意的導き、どちらもイメージしづらい。

「示唆」も方向づけのコントロールを感じる。

「表明」や「提唱」などだろうか。

そして、表明や提唱してる側にコントロールの意図を感じるかどうか。

また「教え」「導き」などのもとが、人間ではなく自然界だったら。

「森からの教え」、「野性動物たちの導き」

などでは、コントロールを感じるだろうか?

・・・で、ふと思いついたのが

「触発」とか

「感化」とか

そういったイメージだった。

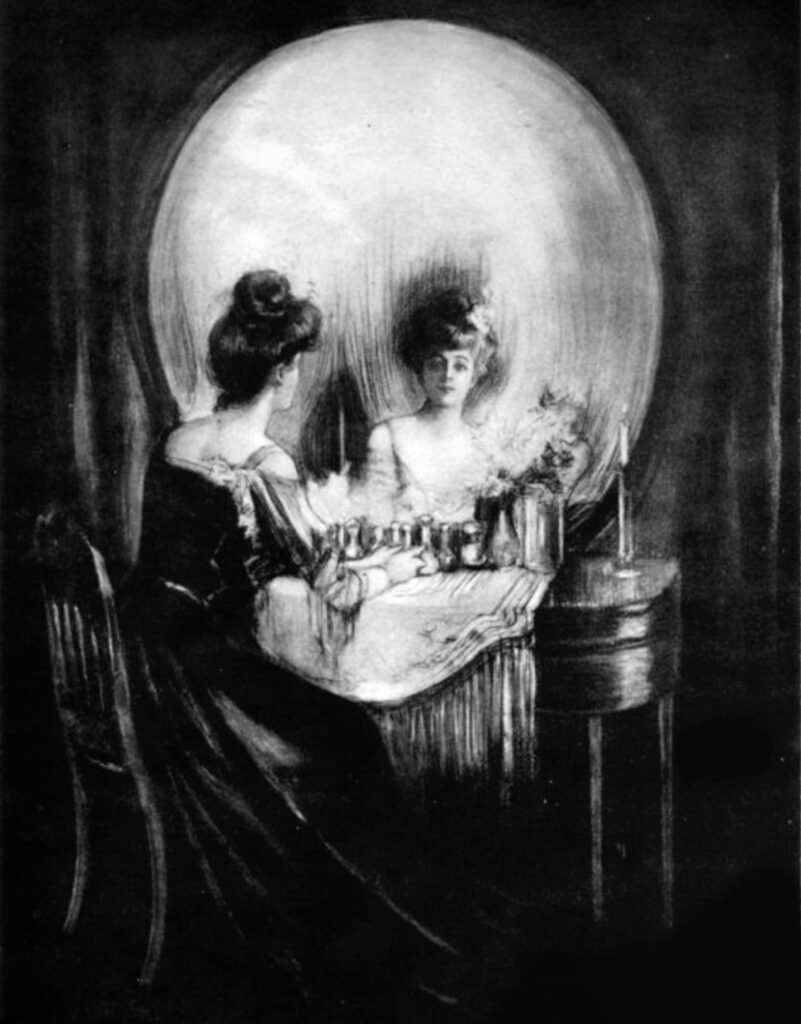

己以外の存在の何かに触れることで、自身の奥底に眠っていた本質が、「触発」されて気づきを得る、回帰する。

己以外の存在の何かに触れることで、自身の中に持っていた可能性に、「感化」されて変化が起こる、目覚める。

など。

触発・感化されて、「自身の人生に〜が起きた」「自身で人生に〜を起こした」。

そして

「あの存在のお陰で私に〇〇がもたらされた」という捉え方で

『受けとった私がわ』が、その存在に対して

「教えられた」とか「導かれた」などの言葉で己に落とし込む、というイメージだろうか。

いま当たり前のようにスッと自然に使う、そういった言葉たち。

この先、感覚が研ぎ澄まされてくると

使う幅の狭くなる言葉、違和感で使わなくなる言葉、ニュアンスが変わってく言葉など、どんどん出てくるのかもしれない。